par Adehoum Arbane le 18.07.2023 dans la catégorie C'était mieux avant

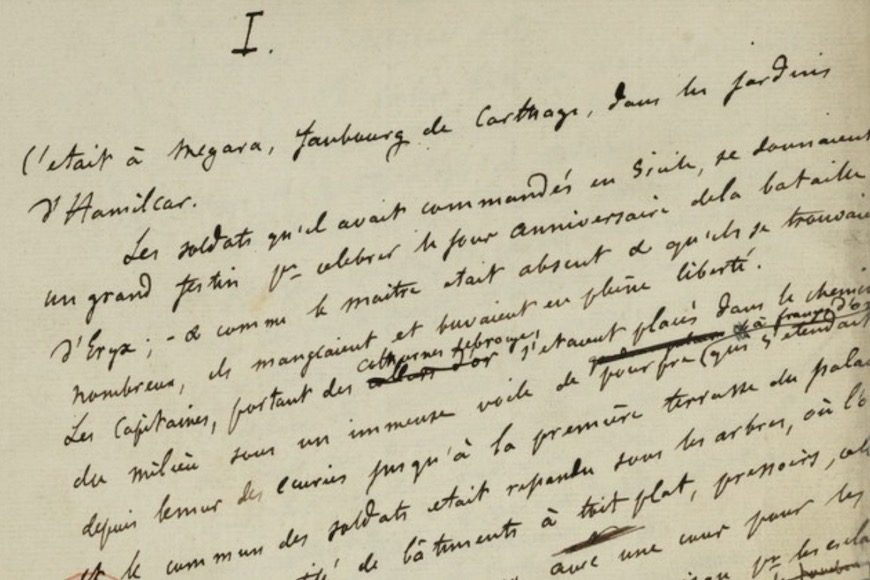

L’incipit désigne dans le langage littéraire les premiers mots d’un roman. Quelques incipits à jamais célèbres. Celui de Lolita de Nabokov : « Lolita, lumière de ma vie, feu de mes reins. » Ou encore celui de Salammbô de Flaubert : « C’était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d’Hamilcar. » Quel en est le ressort ? Esthétique d’abord, on est dès lors capté, émotionnel ensuite, on est emporté dans le récit sans retour en arrière possible. Quelques mots ont ainsi le pouvoir de vous prendre par la main, jusqu’à la dernière page. Cette accroche, si l’on ose dire, existe aussi pour la musique et bien évidemment pour la pop. Qu’il s’agisse d’une chanson (en 45 ou en 33 tours) ou de tout un album, cet incipit musical joue le même rôle. Il est même déterminant. Mieux, il viendrait presque contredire la théorie du « grower », c’est-à-dire, pour un album, la révélation au fur et à mesure des écoutes, une forme de bonification comme avec un vin dont les années viendraient adoucir le caractère sans jamais trahir l’éclat de la jeunesse. Un album réussi, et encore plus le chef-d’œuvre, déclenche un processus immédiat fait de séduction et d’admiration. On se pâme en direct. On pleure à la seconde. On jouit sans préliminaires. Maintenant que la thèse est posée, il convient de l’approfondir par l’exemple. Or il existe, comme mentionné plus haut, deux catégories d’incipits pop.

L’incipit de chanson semble le plus évident, collant mieux à sa définition, à l’origine littéraire. Comment, et par quel truchement quelques secondes arrivent à changer le cours des choses s’agissant d’une chanson pop, qu’elle soit brève, dans les standards, ou allongée, comme souvent dans les sixties-seventies ? On peut le diviser en deux sous-catégories, l’une pouvant se mêler à l’autre mais nous n’irons pas aussi loin dans l’inventaire. La première est évidente, car elle est d’ordre mélodique. C’est la raison d’être de la pop, du moins sa caractéristique la plus différenciante. Une mélodie efficace, voire magistrale et qui s’exprime dans les premiers instants de la chanson aura plus de chance de la propulser tout en haut, dans les cieux de l’éternelle reconnaissance. Pour autant, la mélodie peut arriver de diverses manières. Par un effet, une idée d’arrangement qui en constitue un audacieux prologue. Exemple puisé dans la soul des sixties débutantes, la roucoulante introduction de Be My Baby des Ronettes. Cette dernière est le fruit d’un accident. Hal Blaine aurait dû frapper le deuxième temps sur la caisse claire mais que son bras a glissé dans le vide, sans le vouloir. Une erreur qui crée la magie, pour l’éternité. Prenez aussi Like A Rolling Stone. Une frappe de batterie qui précède l’entrée de l’orgue bouillonnant d'Al Kooper et la chanson est sur orbite. De même que le piano scandé de Do You Remember Walter des Kinks sur Village Green. On appréciera aussi les premières secondes pures, jouées à la guitare acoustique, de Shangri-La. Un cor arrive, tout est dit. L’introduction est une chanson dans la chanson. Un sommet de perfection et d’émotion. Mais s’agissant des Kinks, l’incipit le plus célèbre, le plus abouti reste la descente d’accords de Sunny Afternoon. Dans le grandiose, les Beach Boys savent y faire, surtout Brian Wilson. En attestent les quinze premières secondes, impériales et majestueuses, de God Only Knows. Mais les maîtres incontestés demeurent encore les Beatles, surtout dans leurs jeunes années. On n’imagine pas l’impact du combo harmonica-caisse claire sur Love Me Do ou ce roulement de toms qui ouvre She Loves You, d’autant que Lennon a la bonne idée de commencer la chanson par le refrain. Sans citer toutes leurs géniales chansons, A Hard Day’s Night et I Feel Fine bénéficient toutes deux d’une entame en force qui, à l’époque, en subjugua plus d’un. En matière de petit riff efficace, on n’aura jamais fait mieux – ou peut-être si, mais on ne peut tout citer sans y passer toute une vie – que Paint It Black des Stones. Un riff de guitare orientalisant et une frappe de batterie intransigeante en constituent la trame obsédante. On pourrait passer des heures à rejouer ce début tant il fascine. Même efficacité condensée, l’introduction psychiatrique et matricielle de I Had Too Much To Dream (Last Night) des Electric Prunes. On n’est déjà plus dans le garage, mais dans le psychédélisme le plus tentaculaire. Quand on parle de riff, on ne peut passer à côté de Jeff Beck au sein des Yardbirds et de Heart Full Of Soul mais surtout de… Jimi Hendrix, qui en connaissait toutes les ficelles, ou les cordes d’ailleurs. On retiendra les premières notes géniales de Little Wing sur Axis(pas en live) et la bande passée à l’envers de Castles Made Of Sand, chanson admirable d’un bout à l’autre. On ne résistera pas au plaisir snob de citer l’incipit de Hey Joe mais dans sa version live jouée au Winterland de San Francisco, le 12 octobre 1968. Jamais une intro n’aura autant éberlué le jeune auditeur aux oreilles encrassées de mauvaise soupe eighties et de variété fadasse. Citons aussi le groupe californien Spirit et le prélude de Twelve Dreams Of Doctor Sardonicus, appelé d’ailleurs Prelude/Nothing To Hide, bouleversante ballade précédant un morceau plus soul rock d’où l’ingéniosité à l’époque dans le genre fausse promesse forcément frustrante. Sur le même principe, on versera une larme à l’écoute de Speak to Me de Pink Floyd, étonnant incipit à Breathe dont les premières notes de guitare et de piano électrique, d’une étonnante limpidité, fournissent la matière d’un incipit gigogne, ô bonheur !

Seconde sous-catégorie, moins évidente encore que, l’incipit exprimé en mots, c’est-à-dire en paroles. Parmi la flopée d’exemples que la mémoire peinera à retenir tant ils se précipitent aux portes de nos cerveaux, retenons ceux-ci, qui brillent de merveille et d’achèvement. D’abord The Sound of Silence de Simon & Garfunkel, deuxième version, avec ces vers hantés, « Hello darkness my old friend », beau comme du Shakespeare. Simon avait un vrai savoir-faire pour créer, avec quelques phrases simples, tout un espace de poésie que Garfunkel savait sublimer. Relisez ceci, c’est le premier couplet de Bridge Over Trouble Water.

“When you're weary

Feeling small

When tears are in your eyes

I'll dry them all

I'm on your side

Oh, when times get rough

And friends just can't be found”

Décennie suivante, Peter Gabriel ouvre Dancing With The Moonlit Knight qui débute Selling England By The Pound par ces mots sublimes :

“Can you tell me where my country lies?

Said the unifaun to his true love's eyes

"It lies with me!" cried the Queen of Maybe

For her merchandise, he traded in his prize

"Paper late!" cried a voice in the crowd

"Old man dies!" The note he left was signed 'Old Father Thames'

It seems he's drowned

Selling England by the pound”

Trois ans avant, Robert Wyatt est encore pris dans les rouages de la Machine Molle. Cet expert en pataphysique n’a pas son pareil en matière de poésie, même si cette dernière se fait volontiers absurde, comme en témoigne le tout premier vers lynchien ou godardien de Moon in June :

“On a dilemma

Between what I need and what I just want”

Il faut dire que l’école dite de Canterbury dans son ensemble navigue en absurdie sans carte, dans le brouillard et sans jamais se perdre ou se perdant malgré tout pour le meilleur comme dans l’entame de Signed Curtain, deuxième morceau de Matching Mole. La citation, longue, vaut d’être lue.

“This is the first verse

This is the first verse

This is the first verse, the first, the first

And this is the first verse, verse, first verse.

And this is the first verse, verse

This is the first verse

And this is the chorus

Or perhaps it's a bridge

Or just another part of the song that I'm singing.”

En 1975, Hatfield & The North sort son deuxième LP, The Rotter’s Club et Share It d’annoncer en ouverture :

“Tadpoles keep screaming in my ear

"Hey there! Rotter's Club!

Explain the meaning of this song and share it."

Il n’y a que des Américains et des Anglais me direz-vous, et vous aurez raison de faire pareille objection. Mettons un Français en avant, et pas des moindres. L’immense Serge Gainsbourg et son Histoire de Melody Nelson. Deux incipits verbaux : « Les ailes de la Rolls effleuraient des pylônes » et sur Ballade De Melody Nelson, le simplissime « Ça, c’est l’histoire de Melody Nelson ». Le mec avait déjà les oreilles de choux aux aguets en matière de phrases tombant juste comme un costume à rayures sur un jean élimé. Ainsi va Initials B.B. :

“Une nuit que j'étais

À me morfondre

Dans quelque pub anglais

Du cœur de Londres

Parcourant l'Amour Monstre de Pauwels

Me vint une vision

Dans l'eau de Seltz”

Des décennies après, le plus anglais des groupes américains, les Shins balançaient cette chanson incroyable, Saint Simon, qui début sur ces mots impensables dans une pop song moderne :

“After all these implements ans texts designed by intellects So vexed to find evidently there's still so much that hides And though the saints dub us divine in ancient fading lines Their sentiment is just as hard to pluck from the vine."

Pour conclure cette première partie, revenons aux sources des mid-sixties. Citons un exemple des plus mythiques puisqu’il allie incipits verbal et musical. Sur un trémolo de guitare préfigurant le psychédélisme américain, les Animals, puisqu’il s’agit d’eux, déclament par la voix de Eric Burdon : “There is a house way down in New Orleans/They call the Rising Sun”. Tout le monde aura reconnu House Of The Rising Sun.

Prenons maintenant l’incipit d’album, non pas les premières notes mais la chanson que l’artiste ou le groupe a décidé de placer en début de tracklist afin de donner au dit album un maximum de chance de se retrouver dans les mains d’un ou d’une cliente. Car n’oublions pas, si les radios permettaient à l’époque de diffuser les singles, les albums eux devaient immédiatement capter l’attention de l’acheteur. Pour cela, les pochettes jouèrent un rôle essentiel comme carte de visite de l’œuvre. Certains disquaires bien équipés pouvaient mettre à disposition de leurs clients des platines en libre écoute. Dans ce contexte où l’expérience d’un album était brève, le premier morceau s’imposait souvent comme le sésame de la vente. Beaucoup des albums cités ci-dessous ne le sont pas pour les mêmes raisons et nous allons tenter de les classer simplement mais efficacement.

Dès l’année 67 (même si de nombreux chefs-d’œuvre sont advenus avant), les artistes rivalisent d’artifice pour donner à leur œuvre les meilleures chances dans la vie. Le premier est simple, il faut inaugurer le LP par un morceau accrocheur. S’agissant de Surrealistic Pillow, second disque du Jefferson Airplane (le premier avec Grace Slick), ce n’est pas Somebody To Love qui le démarre (la chanson deviendra pourtant un tube) mais She Has Funny Cars qui, au regard des autres chansons, incarne par excellence le morceau urgent, distordu à souhait, teaser en diable. Même combat si l’on ose dire pour Astronomy Domine qui propulse littéralement Piper At the Gates of Dawn. Formidable chanson épique, science-fictionnesque, elle aurait pu dévorer l’album mais le reste fut à l’avenant. Précisons surtout qu’avec Astronomy Domine, le premier Pink Floyd détonnait dans la production anglaise. Les Doors procèdent plus classiquement : ils placent en numéro un Break On Through (To the Other Side), single évident, et titre à la dramaturgie rock’n’rollienne. Un peu entre deux se classe le groupe Love, signé sur le même label. Il serait présomptueux de prétendre que Alone Again Or fut retenu après élaboration d’un savant plan marketing, d’autant que la chanson n’est pas de Arthur Lee, le leader, mais du jeune et sibyllin Bryan MacLean. Sa splendeur en crescendo, sa puissance et son concentré esthétique (la chanson rassemble tous les partis-pris du disque) en font l’incipit absolu. Les texans du 13th Floor Elevators ne sont pas en reste. Sur leur deux premiers albums, ils retiennent en entame le single garage séminal (You're Gonna Miss Me) et la suite lysergique et hitchcockienne (Slip Inside This House).

Mais passons à une deuxième catégorie, plus conjoncturelle. Celle-ci relève de caractéristiques propres justifiant leur choix du numéro un. Sur Younger Than Yesterday, les Byrds optent pour la chanson manifeste, So You Want to Be a Rock 'N' Roll Star, se disant qu’elle leur porterait certainement bonheur. Théorie largement vérifiée depuis. Leur grands frères anglais, les Beatles, démarrent leur tout dernier album concept par une introduction conceptuelle donc, Sgt Peppers Lonely Hearts Club Band qui ouvre le bal au sens littéral. Van Morrison, qui en a fini avec les Them et qui a déjà un premier disque solo fort prometteur, s’apprête à sortir un disque emblématique de ses nouvelles aspirations musicales, entre folk et jazz. Et en toute logique, il commence Astral Weeks par… Astral Weeks, titre long, comme long, comme porté par une brise matinale ; c’est l’introduction de disque idéale. Après le départ de Barrett, il fallait réagir. Avec A Saucerful of Secrets, Pink Floyd prépare l’avenir sans oublier le crédo barrettien de l’excentricité pop. L’intro de basse de Let There Be More Light le prouve aisément, cardiaque, urgente qui, étrangement, déboule sur une suite plus glissante, stellaire. Tenant d’une interprétation fidèle du blues mais avec ce ne je sais quoi de britannique, John Mayall part, en cette belle année 1968, aux États-Unis. Ces vacances seront pour le coup musicales puisqu’il reviendra avec la matière d’un album, Blues From Laurel Canyon. Le bien nommé Vacation ouvre le disque par un bruit d’avion en plein décollage, s’ensuit duo couplet-refrain des plus brefs et un solo de guitare étiré. Du pur génie. Quant aux Zombies qui ont marqué les esprits avec une série de singles fort mélodiques, ils aspirent à la reconnaissance tout en désirant poursuivre la geste pop des quatre de Liverpool. Ce sera donc la tâche de Odessey & Oracle, produit par Al Kooper. Ouvrir un LP par une chanson qui parle d’une future sortie (de prison), il fallait oser, d’autant que le thème guilleret ne laisse présager en rien du sérieux de l’histoire. Et pourtant cela marche. Enfin indirectement. Malgré ses qualités indéniables, l’album se noie dans la masse. 1969, Al Kooper supplie le label de sortir Time Of The Season en 45 tours. 2 millions d’exemplaires écoulés alors que le groupe s’est séparé. Comme c’est idiot.

Et si une chanson d’entame le devenait pour ses qualités mélodiques ou sa production ou sa puissance fédératrice ? The Millennium avec son nom ronflant n’est que l’énième projet du producteur Curt Boettcher. Begin sort en juillet 1968 et débute par Prelude dont l’interprétation et l’arrangement de clavecin/batterie lui confère une modernité telle que l’on croirait la chanson produite par Danger Mouse ou plus basiquement piquée par le premier groupe de hip-hop venu. Pas mal pour des musiciens de studio. Pour rester dans l’évidence, parlons de Zappa. Après l’expérience Mothers of Invention, groupe qu’il désactivera et réactivera selon son bon vouloir, le moustachu se lance en solo. Après Lumpy Gravyen 67, il publie Hot Rats en 69. Zappa est un génie, on le sait. Pour lancer Hot Rats, ambitieux album tourné vers le jazz, il choisit la chanson la plus pop (et sans paroles de surcroît), Peaches en Regalia. Bonne pioche, l’air sera retenu pour trois programmes de la BBC dont One Man’s Week. Crosby, Stills & Nash incarnent l’un des premiers supergroupes de l’histoire de la pop. Il fallait un acte fort pour ouvrir leur première (et unique contribution). Ce sera Suite Judy Blue Eyes. La chanson a beau avoir été enregistrée entre 68 et mai 69 (date de sortie du LP), elle sera publiée en single en septembre suite à la performance du trio à Woodstock le 17 août de la même année. Good choice, comme dirait l’autre ! Avec son fameux motif de basse prolongé par les toms de la batterie, Come Together lance Abbey Road, dernier grand disque des Beatles alors qu’il y a de l’eau dans le gaz de leur relation. Venir ensemble alors que le groupe est précisément en train d’exploser, voilà un clin d’œil incroyable, sans parler du fait que la chanson est signée Lennon qui précipita le groupe vers la sortie… de route.

On l’a dit, la force d’une chanson doit alors s’imposer au démarrage. 21st Century Schizoid Man including Mirrors suit ce précepte. Ici, la force est multiple. Tout d’abord, King Crimson est le premier groupe à inaugurer le mouvement du rock progressif. Par ailleurs, In The Court of the Crimson King s’avère un album cohérent mais varié. Il enchaîne suites symphoniques, ballade pastorale à la limite du jazz, échappée free et envolées tonitruantes. C’est le cas de 21st Century Schizoid Man. Quelle déflagration, quel nihilisme. Pete Townshend ne s’y est pas trompé qui a qualifié l’album de « chef-d’œuvre de l’étrange ». Poursuivons dans l’étalage gratuit de décibels. Fin 68 début 69, les New Yarbirds menés par Jimmy Page opèrent leur ultime mutation. Des musiciens partent, d’autres arrivent et forment pour la légende Led Zeppelin. Good Times Bad Times n’est pas le morceau le plus mémorable. Dans la catégorie incipit d’album, on lui aurait préféré Whole Lotta Love, mur d’efficacité électrique. Et pourtant, cette composition maligne coche toutes les cases de la geste zeppelinienne : intro en coup de marteau de Thor, chant ultra-sexy et paroles limpides, rythmique ondoyante comme un jeune serpent glissant de vos mains, et ce solo si explosif qui aura certainement rebattu les cartes d’un rock qu’on aurait cru à bout de souffle, à tort… et à cri. Entre 68 et 70 chacun des cinq albums de Creedence propose un morceau dans l’esprit de cette chronique, c’est-à-dire possédant tous les atours de parfaite chanson introductive. Du tourbillonnant et sorcier I Put A Speed On You à l’énergique puis dramatisant Ramble Tamble, en passant par l’énorme et hypnotique Born On The Bayou, le poisseux Green River et l’iconique Down On The Corner, CCR sait être au rendez-vous de sa réputation. Un peu plus bas sur la carte, à L.A., le trio CS&N s’est mué en quatuor : CSN&Y (Neil Young pour ceux qui arrivent en route). Le groupe se trouve à la fin de l’enregistrement de Déjà Vu sans toutefois avoir statué sur la chanson d’ouverture. Nash s’en émeut auprès de Stills et le met au défi d’y remédier. Le blond décide d’assembler deux chansons écrites à l’époque de Buffalo Springfield et les relie par le célèbre pont chanté à capella : « Carry on/Love is coming/Love is coming to us all ». Ou quand un simple bidouillage et une vision engendre un coup de génie. En France, si les groupes pop ou prog foisonnent, les actes de création pure se font plus rares, à l’exception de Gainsbourg. Gérard Manset n’a sorti qu’un album – Animal On Est Mal en 1968 – lorsqu’il s’attèle à son grand chef-d’œuvre (il y en aura d’autres). La Mort d’Orion s’avère une œuvre ambitieuse, parfois pompière mais toujours riche et la face A, avec son morceau titre long de plus vingt minutes, restera gravée dans le marbre de la pop hexagonale. La Mort D'Orion (Introduction) est l’incipit dans l’incipit, poupée russe mélodique qui démarre l’album par un violon en coup de couteau qui répand alors le sang de l’inspiration. Orion est mort, mais un talent est né.

Une bourrasque en sourdine, une basse aquatique, presque en suspens, prise dans l’écho et qui se tend comme un arc, un riff d’orgue sur deux notes, tout cela en boucle comme pour signifier l’accalmie avant la tempête que lance la voix trafiquée de Nick Mason déclamant « One of these days, I'm going to cut you into little pieces ». Ainsi commence One Of These Days et Meddle, sans doute avec Dark Side l’album post-Barrett le plus pop ou, en tout cas, celui que les poppeux préfèrent. La suite du morceau est réservée à Gilmour qui s’en donne à cœur joie avant de revenir à cette sinistre bourrasque qui avait annoncé les prémices. A la fin des sixties et à l’aube des seventies, c’est à qui sera le plus massif ou le plus inventif. Avec Baba O'Riley qui ouvre Who’s Next, les Who sont les deux.

Retour en Californie et à un quatuor déjà évoqué dont l’empreinte demeure indélébile. Cependant, exfiltrons le "C" de CSN&Y. Crosby donc n’est pas le singer-songwriter le plus prolifique, surtout le plus besogneux. Il ferait plus penser à ces fumeurs d’opium des poèmes parnassiens ou ceux nichés à l’ombre des récits victoriens. En 1971, autour d’un parterre d’amis (et de stars), le moustachu dilettante enregistre son premier album sous son propre nom avec un titre qui affiche, non sans humour, son ambition. Et pour l’ouvrir, un bien étrange morceau, l’incantation de Music Is Love. L’irréalité simple de cette chanson, son pouvoir hypnotique vous fait rester un moment, puis un autre jusqu’à ce que vous vous disiez « tiens, c’est déjà fini ? ». Sur Harvest sorti le 1er février 1972, on trouve suffisamment de tubes ou de morceaux d’ampleur pour que l’on ait une entame digne de ce nom. Mais Neil Young n’étant pas n’importe quel artiste, il ne fait rien comme les autres, du moins retient-il Out On The Weekend qui est le morceau le plus représentatif de l’esprit cool et mélancolique qui souffle sur Harvest. Ce sont les premiers vers qui le résument le mieux, sans que ces mots simples et fédérateurs n’empêchent la musique, la mélodie de jeter sur l’auditeur son ondoyant sortilège :

“Think I'll pack it in and buy a pick-up

Take it down to L.A.

Find a place to call my own and try to fix up

Start a brand new day.”

Cette année 72 est, comme toutes celles qui l’ont précédée, riche en propositions, en premières fois ! Ainsi, la formation de power pop Big Star sort-elle un premier disque dont les trois minutes et trente-trois secondes de Feel constitue un point de départ massif et dégagé avec sa mélodie franche et ses chœurs panoramiques. Feel nous annonce à quel point tout l’album sera à l’avenant. Chef-d’œuvre. En Grande-Bretagne, on navigue entre l’émotion brève et nue de Pink Moon qui lance brillamment l’album du même nom et la batterie à la construction ascendante de Five Years, porte d’entrée parfaite d’un album qui l’est de bout en bout. Avec The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars, Bowie s’installe sur l’Olympe des génies de la pop. Enfin, Rock Bottom. Nous avons passé deux ans pour nous propulser en 1974. Pardonnez ce saut impromptu et téméraire mais l’objet s’avère le plus singulier que les seventies progressives anglaises aient jamais proposé. Et pour inaugurer ce curieux disque, à la fois étrange et parfait, Sea Song. Le plus beau de tous les incipits, le plus poignant qui vous tord le ventre et vous fait cracher des larmes. On pourrait dérouler les exemples à l’infini, c’est vrai. Mais il faut savoir s’arrêter. S’arrêter en si bon chemin alors que d’autres chansons, d’autres albums auront été oubliés, non sciemment mais parce que la mémoire spontanément est parfois insuffisante face à la pyramide pop. On en perd son latin ! S’arrêter alors que les décennies qui suivront ne seront pas en reste. 80s, 90s, années 2000 jusqu’à maintenant, il existe des chansons qui remplissent parfaitement ce rôle. Et vous, quelles sont les vôtres ? Quels sont vos incipits pop ? Je vous passe le micro.